![]()

Jean-Paul Gavard-Perret, critique d'art contemporain et écrivain.

![]()

Jean-Paul Gavard-Perret, critique d'art contemporain et écrivain.

Sylvie Taque-Bauer est une femme de l’ombre et de la profondeur. Ni figure médiatique ni auteure de posture, elle écrit depuis un lieu rare : celui de l’expérience vécue, de la transmission silencieuse et d’une mémoire incarnée. Ancienne éducatrice de l’administration pénitentiaire, philosophe de formation, elle porte une parole grave, fragmentaire, tendue entre l’histoire, la chair et la fidélité aux siens. Son écriture ne cherche pas à séduire : elle insiste, elle persiste, elle veille.

Qui est-elle ?

Une écrivaine du réel intérieur, marquée par les tragédies du XXᵉ siècle, par la détention, par l’héritage familial et par une exigence morale absolue.

Sylvie Taque-Bauer – Parcours et ancrage

Née à Moulins-sur-Allier, Sylvie Taque-Bauer vit à Lyon depuis 1979. Elle étudie la philosophie à l’université de Clermont-Ferrand, avant de devenir éducatrice à l’Administration pénitentiaire, métier qu’elle exercera de 1976 à 2016. Une vie entière confrontée à l’enfermement, aux silences, aux failles humaines.

Elle publie des textes dans l’ouvrage collectif Dans la rupture des silences (ENAP, 2010) et sur la revue Sitaudis, notamment Blessures et Enfermement. Son écriture procède par fragments, par éclats, refusant toute narration lisse. Chez elle, les mots ne décrivent pas : ils incarnent.

Sa pensée est mouvement. Elle ne se fixe jamais. Elle travaille la matière humaine comme une poussière chargée d’histoire. Les textes de Sylvie Taque-Bauer portent cette idée : rien n’est clos, tout circule, tout se transforme. L’héritage n’est pas un legs confortable, mais une responsabilité.

Par pudeur, elle a longtemps évité de dire frontalement ce qui fonde son écriture : la mort blessant l’enfance,

le silence comme seconde peau, l’âme de sa grand-mère marquée par une jeunesse fracassée par la Première Guerre mondiale puis par deux années de camp de concentration,

un héritage tragique qu’elle refuse de dilapider.

À cela s’ajoutent les présences tutélaires : Marguerite Duras, lue pendant une année de maladie après L’Amant, Patrick Modiano, Stefan Zweig, Nikos Kazantzakis, et ceux qui écrivent pour conjurer le retour du pire. La littérature, chez elle, est un rempart fragile mais nécessaire.

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La lumière du jour.

Que sont devenus vos rêves d’enfant ?

Toujours là, ils se sont adaptés aux années qui passent.

À quoi avez-vous renoncé ?

À rien de ce à quoi je crois. Je persiste.

D’où venez-vous ?

De celles et ceux qui m’ont permis de devenir ce que je suis.

Qu’avez-vous reçu en héritage ?

Cette foi inébranlable dans la vie. Malgré tout.

Un petit plaisir ?

En début d’après-midi, lire près de la fenêtre.

Votre vision de la littérature ?

C’est une maïeutique. Elle donne à penser. Elle coupe le souffle pour donner du sens.

Noir et blanc ou couleur ?

Noir et blanc. Photographie argentique.

Première image fondatrice ?

Au cinéma, le petit garçon au ballon rouge.

Première lecture ?

Contes et Légendes.

Musique ?

Johann Sebastian Bach, entre tous.

Livre à relire ?

De Duras à Camus, en passant par Zweig et Kazantzaki. Si j’avais le temps.

Film qui vous fait pleurer ?

Hier soir, Les Choses de la vie. Pleurer intérieurement.

Dans le miroir ?

Un peu de ce que j’ai été, de ce que je suis et de ce que je tente de devenir.

À qui avez-vous osé écrire ?

À Marguerite Duras. Deux lettres. En 1984 et 1985.

Lieu mythique ?

Moulins pour l’enfance. Athènes, ville première. Et entre les deux, Baalbek, Noël 68.

Artistes proches ?

Impossible de choisir. Ils m’ont façonnée autant que les êtres aimés.

Cadeau idéal ?

Ce qui se donne en silence.

Que défendez-vous ?

L’humanité. La tolérance.

Lacan : “L’amour, c’est donner quelque chose qu’on n’a pas…”

La complexité humaine, dans toute sa splendeur.

Woody Allen : “La réponse est oui…”

L’essentiel est dans la question.

Question oubliée ?

Ce sera pour une prochaine fois.

Présentation et entretien réalisés par Jean-Paul Gavard-Perret, le 6 janvier 2026.

Hotels du nord et d’ailleurs : Danielle L. Goldstein

Danielle L. Goldstein, « Transience", Schilt Publishing », 2025, & Gallery 112 p., 50 €

Dans ce livre Danielle L. Goldstein explore l’impermanence à travers les paysages changeants de lieux et d’identités. Réalisé pendant quatorze ans dans des chambres d’hôtel du monde entier, ce livre contient 62 autoportraits qui relatent le parcours de l’artiste vers la cinquantaine, à travers la séparation, le divorce, les bouleversements émotionnels et sa renaissance.

Le projet a débuté dans un ancien hôtel espagnol, où Goldstein a commencé à réfléchir aux nombreuses âmes qui avaient autrefois habité la vieille chambre – elle semblait hantée. Elle a braqué l’objectif sur elle-même pour documenter l’espace à la fois physique et métaphorique, utilisant son propre corps comme espace de référence.

Ce qui a commencé comme un autoportrait fantomatique d’une femme ordinaire s’est progressivement transformé en un journal photographique complet, parcourant des centaines de chambres d’hôtel et capturant le terrain émotionnel changeant d’une vie éphémère.

A l’origine Richard Tuschman n’avait pas prévu de publier quoi que ce soit sur la tragédie en cours en Israël et à Gaza, même si cela l’obnubilait complètement affligé et navré par toutes ces souffrances et toutes ces morts, et complètement découragé par toute cette haine.

En tant que juif, il ressent un lien indissoluble avec l’État d’Israël et « avec mes frères et sœurs juifs. Ils sont mon peuple » « écrit-il.

La brutalité indescriptible par le Hamas contre des Israéliens innocents est pour lui un pur mal, point final.

Cela ne signifie pas qu’il soutient l’occupation israélienne, nombre de ses politiques gouvernementales, ses actions passées ou toutes ses tactiques actuelles. Il a été aussi tourneboulé par les grandes souffrances des Palestiniens et les pertes de vies innocentes à Gaza et ailleurs.

Pour lui Palestiniens et Israéliens sont profondément traumatisés et tous deux ont ét é trahis par leurs dirigeants. Beaucoup désignent le tribalisme (ou sa manifestation religieuse) comme le coupable, comme si se débarrasser de cet instinct préhistorique intrusif pouvait résoudre les problèmes du monde.

Richard Tuschman reconnait l’attrait simple et convaincant de cet argument.

Mais outre le fait que cela soit totalement irréaliste, il n’est pas entièrement d’accord avec le principe tel qu’il le comprends. Selon lui et malgré les progrès que la civilisation a apportés à l’humanité, en tant qu’êtres sociaux nous avons tous encore un besoin et un désir profonds de faire partie et de nous identifier à des groupes plus grands que nous, mais pas trop grands.

Il estime que tout le monde est d’accord sur la nécessité et les avantages de la communauté, mais n’est-ce pas là simplement le revers positif du tribalisme ?

Peut-on avoir l’un sans l’autre ? Et l’auteur de souligner les mots du rabbin Jonathan Sacks :

« il y a de la dignité dans la différence ». Mais selon le premier la question est de comment résister à l’idée de confondre « différence » avec supériorité ou infériorité, ou pire et aussi comment éviter ou surmonter le narcissisme de croire que notre groupe a le monopole de la vérité.

Et il poursuit : Est-il naïf de vouloir, en même temps, se protéger tout en ressentant de l’empathie envers les personnes qui veulent nous faire du mal ? Bref le créateur a plus de questions que de réponses, même si pour lui cela me semble une arme à double tranchant.

Jean-Paul Gavard-Perret

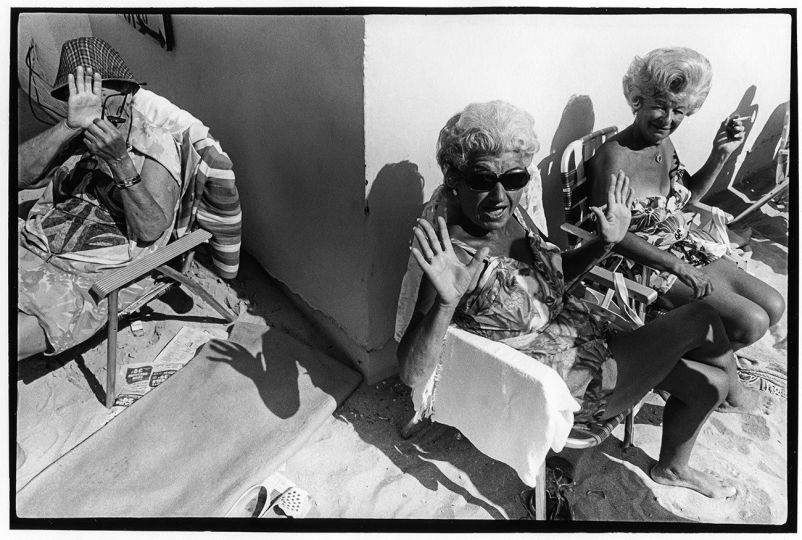

David Goodis est connu pour ses photographies de la scène punk de New York des années 1970,. Prises à la lumière naturelle avec de longues expositions ses photographies en noir et blanc granuleuses devinrent emblématiques de groupes punk dans son premier livre, « History Is Made At Night ».

Pendant près de 50 ans il reste un des photographes de rue les plus célèbres en cadrant le quotidiens avec un humour et parfois le sens du pathétique.

Les photos de ce livre sont le résultat d’un voyage de dix jours à Miami Beach, en Floride puis lors d’un retour en voulant photographie (disait-il) « un Disneyland juif. Adieu neige. Bonjour les noix de coco ». Il photographia les retraités juifs sur les vastes plages qui passaient leurs journées sur des transats et des fauteuils sous les palmiers .

Les photographies sont remplies d’humour lors de moments ensoleillés et d’instants surréalistes..

La zone qu’il a photographiée en 1974 est maintenant la tristement célèbre mais il avait découvrit là sa voie photographique et son style.

Jean-Paul Gavard-Perret

David Goodis, « Godlis Miami », Réel-Art, Press réédition 2025, 128p, 40 €

David Goodis est connu pour ses photographies de la scène punk de New York des années 1970,. Prises à la lumière naturelle avec de longues expositions ses photographies en noir et blanc granuleuses devinrent emblématiques de groupes punk dans son premier livre, « History Is Made At Night ». Pendant près de 50 ans il reste un des photographes de rue les plus célèbres en cadrant le quotidiens avec un humour et parfois le sens du pathétique.

Les photos de ce livre sont le résultat d’un voyage de dix jours à Miami Beach, en Floride puis lors d’un retour en voulant photographie (disait-il) « un Disneyland juif. Adieu neige. Bonjour les noix de coco ». Il photographia les retraités juifs sur les vastes plages qui passaient leurs journées sur des transats et des fauteuils sous les palmiers .Les photographies sont remplies d’humour lors de moments ensoleillés et d’instants surréalistes.. La zone qu’il a photographiée en 1974 est maintenant la tristement célèbre mais il avait découvrit là sa voie photographique et son style.

Jean-Paul Gavard-Perret

Aaron Rothman : che sierra, sierra

Sierra d’Aaron Rothman, « Sierra », édition The Eriskay Collection, 2025, 112 p., 40 E .

Aaron Rothman au cœur des USA sauvages et plus particulièrement dans de la Sierra Nevada réinvente la beauté de la nature mais sous l’oppression des changements climatiques.

Certes, l’idée du sublime charrie forcément de tels paysages. la simplicité du beau, la majesté de la nature baignée où tout regard peut générer une expérience quasi mystique.

Mais désormais Rothman ressent qu’à l’émerveillement du Nevada une forme de peur et d’angoisse justifiées apparaissent

Le photographe face à la Sierra Nevada ressent moins une forme nouvelle du sublime qu’une une éco-anxiété. Sous ce gâchis de l’humanité les paysages délavés sont pris dans la fumée et se couvrent d’un voile dont les couleurs échappent à la réalité : le ciel devient ocre et la végétation violette.

Les montagnes sont incendiées, leurs horizons sont effacés par le ciel enfumé et les paysages semblent de plus en plus vulnérables. L’atmosphère menaçante est le fruit d’un apocalypse trottant menu. Mais Aaron Rothman devient lanceur d’alertes et engage une réflexion sur le rapport visuel au règne naturel et sur la manière dont celui-ci influe sur son devenir :

Les nouvelles couleurs de la Sierra modifient mémoire et cognition là où la réflexion du photographe traverse son œuvre depuis maintenant deux décennies. Le fameux paysage « Americana » - plus particulièrement de l’Ouest - perd l’héritage vivant des imaginaires car ce paysage se meurt. Le livre se veut un appel à l’aide tant le désert avance.

Jean-Paul Gavard-Perret

Steve Shapiro : les uns et les autres

Steve Schapiro, Then and Now, Textes de Steve Schapiro, interview avec le photographe par Matthias Harder, Hatje Cantz Editions, 2025, 272 p., 60 €

Steve Schapiro (né en 1934 à Brooklyn) était et est toujours bien placé a photographié ceux qui l'ont fascinés politiciens ou artistes. Robert Kennedy, Johnny Depp - " incroyablement photogénique" dit-il, Martin Luther King Jr., Mohammed Ali, Barbara Streisand, Marlon Brando, David Bowie, Jodie Foster, et Robert de Niro et Woody Allen.

Il a saisi tous et toutes qui font partie de notre mémoire visuelle collective.

À côté de son travail avec les stars, Schapiro a suivi les plus grands bouleversements politiques et sociaux des années 60 et 70. Ces images ont également gagné le statut d’icônes intemporelles.

Ce volume rassemble plus de cinquante ans de travail dont des clichés inédits. Dans le texte qui les accompagne, Schapiro explique comment elles ont été créées, décrivant son expérience de manière vivante et humoristique.

Jean-Paul Gavard-Perret

Sacha Golberger, « Solitude augmentée » place de la Concorde à Paris du 12 septembre au 12 octobre 202, « Daydreams , , Galerie XII – 14 rue des Jardins Saint-Paul Paris IVe, du 17 septembre au 29 octobre 2025

Le photographe inclassable, Sacha Goldberger présente en même temps deux projets très différents mais qui épousent sa démarche. Pour lui prendre des photographies c’est ouvrir un espace de doute, de flottement entre réel et imaginaire.

Avec « Solitude augmentée » il donne des visage à des personnes âgées isolées qui complètent leur solitude par des amis imaginaires. Ils ont tous une histoire, leur histoire. C’est souvent une histoire d’amour avec l’autre qui s’en va Maos avec humour, tendresse l’artiste rappelle que le virtuel ne remplace pas la chaleur d’une présence humaine.

Dans « Daydreams », il explore une rêverie éveillée aux confins de l’Ouest américain. Déserts saturés de lumière, motels oubliés, apparitions énigmatiques : l’artiste y confronte l’imagerie mythologique de la Californie à ses propres fantasmes intimes.

Travailler sur l’imaginaire en photos .pour le créateur cela revient à « forcer» des idées du cinéma et de la littérature, Dans cet univers des personnages et des paysages ont une histoire comme ceux de la série « Twin Peaks » de David Lynch.

Reste toujours que les narrations du photographe restent ouvertes, énigmatiques. Le tout avec la douceur d’une rêverie.

Jean-Paul Gavard-Perret

Sarah Waltz et l'art de la danse

Sarah Waltz & Guets, Sasha Waltz et Jochen Sandig, Hatje Cantz, Berlin, |344 p. ,| € 58.00

En tant que chorégraphe, Sasha Waltz a profondément influencé la danse contemporaine. Son travail se caractérise par une fusion unique de danse, d'architecture et d'art visuel. Aujourd'hui, le travail de Sasha Waltz & Guests est publié sous forme de livre.

Depuis plus de 30 ans, la compagnie de danse Sasha Waltz & Guests fait une tournée internationale, présentant des chorégraphies contemporaines et des opéras chorégraphiés à travers le monde, développant des projets de "dialogue" spécifiques aux sites, et réalisant des projets artistiques et sociaux.

Comme le décrit Sarah Waltz, "un ensemble est une archive vivante." Mais comment un ensemble se souvient-il ? Au-delà de la simple chronologie des événements, le livre met en avant un aspect du souvenir qui garantit la répétabilité de la danse : la notation.

Les "partitions" de Sasha Waltz consistent en des termes fascinants, chacun désignant des figures chorégraphiques individuelles. Le livre reprend 65 de ces "codes" sous la forme d'un cabinet de curiosités encyclopédique, les extrayant de leur contexte original. De plus à travers des liens avec l'histoire de l'art et des commentaires de contributeurs invités offrant des perspectives variées.

Jean-Paul Gavard-Perret